U-BOYです。

当店でも長きにわたってリファレンスのD/Aコンバーターとして使用していたMergingのNADACに、後継機種が登場しました。

D/AコンバーターのNADAC D、マスタークロックのNADAC Cをセットでお借りしましたので、製品の仕様、実際の音の印象をレポートします。

Master Fidelityについて

まず、簡単にMaster Fidelity誕生までの流れを紹介します。

Merging Technologies誕生

Merging Technologiesは、1990年に設立され、プロフェッショナルDSDレコーディング・システムにおけるリーダーとしての地位を築き上げました。

同社が開発したPyramixワークステーションは、SACD(スーパーオーディオCD)制作の事実上の標準となり、DSD編集の複雑さを克服するために、Philipsと共同でDXD(Digital eXtreme Definition – 352.8kHz/24bit PCM)フォーマットを開発しました。

さらに、RAVENNA/AES67プロトコルを基盤とするネットワーク・オーディオ・インターフェース「Horus」と「Hapi」は、プロの世界で高く評価されています。

コンシューマー向けの初代MERGING+NADACは、まさにこのHorusとHapiのアーキテクチャを基盤としており、「レコーディングエンジニアがスタジオのマスター音源で聴いている音を、そのまま音楽を購入する人々に届けたい」という願いから生まれました。

同社の製品哲学が「スタジオの音を家庭へ」という、マーケティング文句ではなく、具体的な技術的基盤に基づいていることを証明しています。

Merging TechnologiesからMaster Fidelityへ

2022年、SennheiserがMerging Technologiesを買収し、同社をプロフェッショナル市場に特化させる方針を打ち出したことで、コンシューマー向け製品の開発は岐路に立たされます。

初代MERGING+NADACは、スイスのMerging Technologiesと、そのカナダのパートナーであるMerging Fidelityとの共同開発によって生まれました。

この時点で、カナダのMerging Fidelityチームはすでに次世代NADACの開発で大きな進展を遂げていました。その研究開発を継続し、完成させるため、彼らは社名をMaster Fidelityへと改め、新会社として次世代NADACシリーズの開発、製造、販売を引き継ぐことを決定しました。

Master Fidelity のキーパーソンたち

ドミニク・ブルーハート(Dominique Brulhart)

Merging TechnologiesのCTOであり、Master Fidelityブランドの創設者兼ディレクター。

Pyramixワークステーションのチーフデザイナーとして33年以上の経験を持つ彼は、Mergingの中核的なソフトウェアとオーディオの専門知識を直接受け継ぐ、技術的な架け橋です。

シュ・ウェイシェン(Xu Weisheng)

Master Fidelity社の代表。中国での豊富なレコーディングエンジニア経験を持ち、DSD/DXDフォーマット研究の専門家でもある彼は、プロジェクトを牽引するリーダーです。

バート・ヴァン・デル・ウォルフ(Bert van der Wolf)

伝説的なレコーディングエンジニア兼プロデューサー(「The Spirit of Turtle」レーベル主宰)。SACDフォーマットの先駆者の一人であり、彼の「初めて、DACが我々のレコーディングの真のポテンシャルを、まるでマイク信号を直接聴いているかのように明らかにした」という言葉は、コンテンツ制作者側からのこの上ない賛辞であり、製品の信頼性を裏付けています。

Master Fidelityの設立

「スタジオサウンドを家庭で」という哲学は、多くのハイエンドブランドが同様の主張をしますが、Master Fidelityのチームには、リファレンスとなる録音物を作成するためのツール(Pyramix)を開発し、そのツールを使って実際に録音を行ってきた人物(バート・ヴァン・デル・ウォルフ)が関わっています。

彼らがNADAC Dのサウンドをマスター音源のようだと主張するとき、それはマスターを知り尽くした者たち自身の言葉であり、説得力が違うことは言うまでもありません。

NADAC D「True 1-Bit」D/Aコンバーター

まず、主役であるD/Aコンバーターについて詳しく紹介します。

本製品は、True 1-Bit DACであり、入力したPCM信号は、44.1-96kHzはDSD128へ、176.4-384kHzはDSD256へアップサンプリングされます。

(DSD信号は、バイパスされアップサンプリングは行われません。)

「True 1-Bit」へのこだわり

PCMが比較的低い周波数で多ビットのワードを用いて振幅を表現するのに対し、DSDは非常に高い周波数(DSD64で2.8224 MHz)で単一のビットを使い、オーディオ波形を表現します。

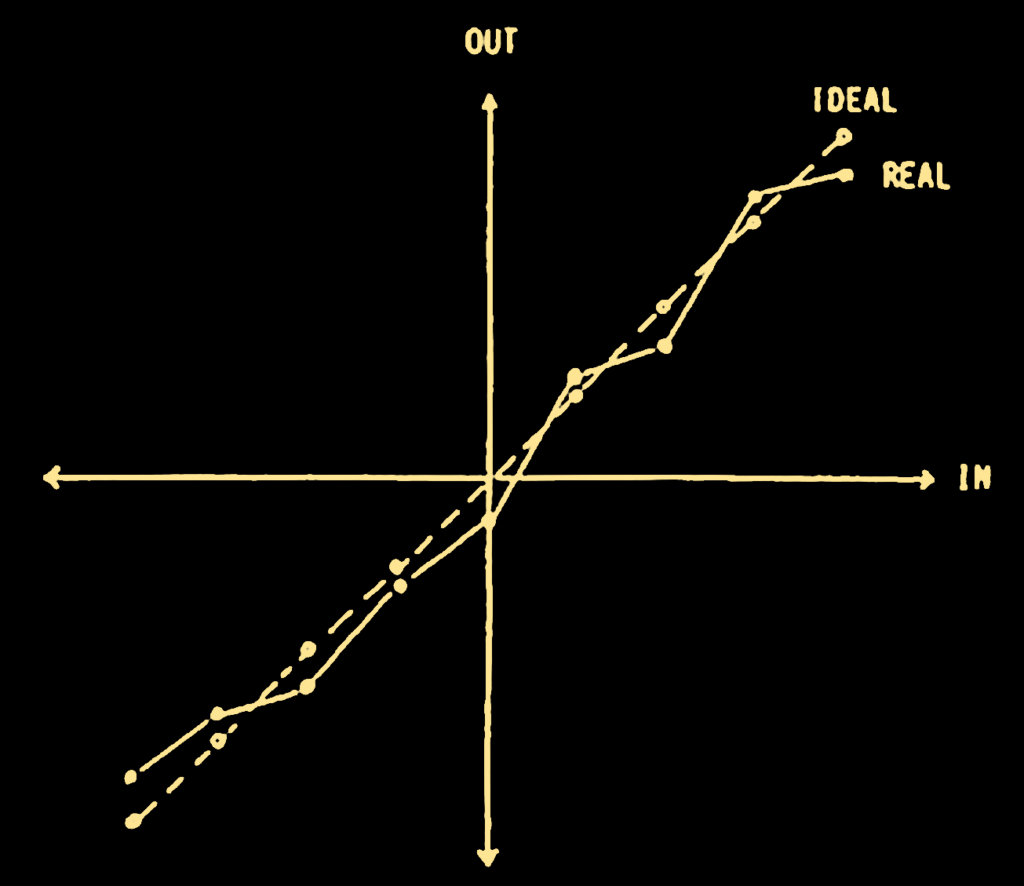

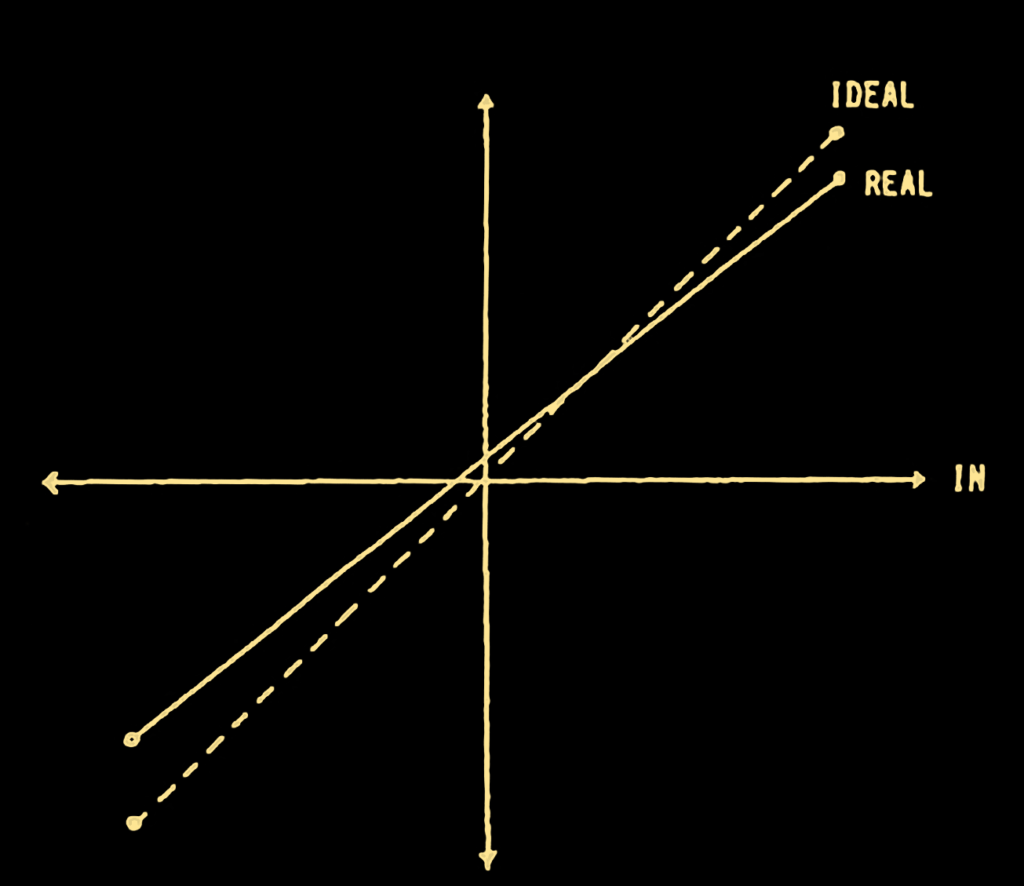

従来のマルチビット DAC には非線形性の問題があります。最新のマルチビット DAC では、ほとんどの非線形性を排除していますが、微細レベルの非線形性は依然として存在します。

適切な高品質パーツによって設計されたTrue 1-bit DAC は、直進性(Linearity)に優れています。

その理論的な最大の利点は、「True 1-bit」DACが本質的にリニアであることです。

多数の抵抗器や電流源の精密なマッチングに依存するマルチビットDAC(R2R方式やチップベース)が抱える可能性のある非線形性やゼロクロス歪みといった問題が、原理的に存在しません。

この技術は新しいものではありません。

Philipsは1988年に1ビットチップ(TDA1547)を製造しましたが、それ以来、「True 1-bit」の道を追求した企業はほとんどありませんでした。

なぜなら、クロック精度とアナログ段の設計に極めて高い要求が課されるからです。現代の多くの「DSD対応」DACは、内部でDSDをマルチビットPCMに変換したり、マルチビットのシグマデルタ変調器を使用します。

カスタムASIC vs. 競合技術(FPGA、R2R、汎用チップ)

あくまでもMaster Fidelity社の主張として読んでください。

Master Fidelityは、最先端の1ビットDACを構築するための適切な市販部品が存在しないと断言します。

そして、彼らが下した解決策は、このタスクのためだけに純粋に最適化された独自のASIC(特定用途向け集積回路)DACチップを設計し、専門の半導体製造企業に製造を委託するという、極めて大胆なものでした。

ASIC vs. FPGA

FPGA(Field-Programmable Gate Array)

FPGAは柔軟性が高く、再プログラミングが可能なため、アップデートや迅速な開発に適しています。しかし、これらは汎用的なロジックアレイであり、特定の固定されたタスクにおいては、専用チップと比較して電力効率やパフォーマンスで本質的に劣ります。

ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)

一つの目的のためだけに設計されます。一度製造されると変更はできません。そのため、開発期間は長く、初期費用も高額になりますが、その特定のタスクにおいては比類のないパフォーマンス、電力効率、そして最適化を実現します。

Master Fidelityは、開発に4年間かかり、製造上の障壁とコストがあまりに高かったため、このチップをOEM部品として供給することも検討したほどだと明かしています。

ASIC vs. R2R

R2R(Resistor Ladder)

R2R DACは「自然な」サウンドで評価されるマルチビット・アーキテクチャです。しかし、その精度は極めて精密にレーザートリミングされた抵抗器に依存し、これらは温度変化や経年劣化に敏感です。

Master Fidelityは、カスタムASICを開発することで、これら他のアプローチが持つ妥協点を根本的に回避しました。彼らはチップメーカー(AKMやESSなど)の設計思想に縛られることも、FPGAのオーバーヘッドに悩まされることも、ディスクリートR2Rラダーの熱的・経年的な課題に直面することもありません。理想的な回路をゼロから構築しました。

その他の鍵となる技術

ASICが最高のパフォーマンスを発揮するために不可欠な、NADAC D内部の主要な技術を紹介します。

ハイブリッド電源システム

異なる回路には異なる要求があることから、アナログセクションにはトランスベースのリニア電源を、デジタルセクションには3つの高品質スイッチング電源と多段リニアレギュレータを組み合わせています。

恒温槽型(オーブン制御)電源基準システム

最も重要な要素であるDA変換モジュール自体には、「計測器グレードの恒温槽型(オーブン制御)電源基準システム」が採用されています。

OCXO(恒温槽型水晶発振器)は知られていますが、この温度安定化の概念をDACチップの電源に適用することは極めて異例であり、安定性に対する執拗なまでのこだわりを感じます。

MFスーパーアイソレーションユニット

デジタルアイソレーションは一般的ですが、Master Fidelityは従来のアイソレーターが最大2ナノ秒(ns)ものジッターを付加する可能性があると主張します。

そこで彼らは、このジッターをわずか110フェムト秒(fs)にまで低減する、もう一つのカスタムASICベースのアイソレーターを開発しました。

強化されたクロックシステムとADD-CDR

NADAC Dは洗練された内部クロックリカバリーシステムを搭載しています。S/PDIF入力に対しては、「ADD-CDR(Advanced Digital Domain Clock Recovery)」システムを使用し、従来のアナログPLLでは対処が困難だった1Hzという低周波ジッターまで処理できると主張しています。さらに、究極のパフォーマンスを求めて、NADAC Cからの外部10MHzクロック入力も受け付けます。

独自のアップサンプリング

入力されたすべてのPCM信号は、D/A変換の前にDSDに変換されます。96kHzまでのPCMはDSD128に、176.4kHzから384kHzまでのPCMはDSD256に変換されます。ネイティブDSD信号は処理されずにそのまま通過します。これは、「1ビットが最良」という彼らの哲学を裏付けています。

その他の特徴

Merging Technologies NADACの核とも言える”RAVENNA”は現時点で採用されていません。将来的に搭載される余地は考えられますが、これは、MACおよびWINDOWS用ドライバーの開発に振り回されることを危惧しているかもしれません。

ファイル再生に対しては、USB-C端子です。

また、外部クロック入力は、625kHzではなく、10MHzを採用しています。

AES-EBUや、S/PDIF入力においてもDoPによるDSD64が処理できます。

一部の製品では、SACDをDoPによるデジタル出力が可能ですが、SACDのDSD信号をそのまま処理できるのは、True 1-Bit DACとしては大きなメリットと言えるでしょう。

NADAC C マスタークロック

続いて、対になるマスタークロックの紹介です。

出力は10MHz、旧NADACで採用された625kHz、分周した44.1/48kHzの整数倍と、外部クロック入力のある機器であれば何でもつなげることができます。

全てのデジタルオーディオはタイミングのためにクロックに依存します。

ネイティブDSD再生は、オーディオ信号がパルスの正確なタイミングと密度に完全に依存しているため、PCMと比べてクロック精度がより重要です。

技術的特徴

二重エージングされたSCカットOCXO

NADAC Cの心臓部は、最高水準の計測器グレードOCXO(恒温槽型水晶発振器)です。水晶片自体は、温度変化による周波数変動が極めて少ない「SCカット(Stress Compensated)」タイプを採用しています。

さらに、組み立て前に最長120日間の一次エージング、組み立て後にも長期の二次エージングを実施することで、極限の長期安定性を確保しています。

ワードクロックのための多段階合成

10MHzというマスター周波数は、オーディオのサンプリング周波数(44.1kHzや48kHz)の整数倍ではありません。そのため、ワードクロックを生成するために、NADAC Cは多段階のPLL(位相同期回路)システムを採用しています。

このシステムは、超安定な10MHzのOCXOを基準(リファレンス)として、高品質なVCXO(電圧制御水晶発振器)をロックします。これにより、最終的なワードクロック出力は、マスターリファレンスの安定性を継承しつつ、極めて低いジッターを実現しています。

恒温電源システム

NADAC Dと同様に、クロックの分配・合成回路にも「超低ノイズ恒温基準電源システム」が採用されています。これにより、タイミング回路全体が熱によるドリフトやノイズからさらに隔離されます。

高品質な信号経路

出力分配回路には、高品質な炭化水素セラミックプリント基板やパルス用途に設計された部品を使用し、クロック信号が完璧な波形を保ったまま、強力なケーブル駆動能力をもって伝送されることを保証しています。

波形とインピーダンス

NADAC Cの10MHz出力は矩形波(Square Wave)です。ワードクロックと625kHz出力はCMOS(矩形波の一種)です。

Master Fidelityの思想

矩形波を選択したことで、Master FidelityはRF干渉の可能性よりも、クロックのトリガーエッジの絶対的な精度を優先していることがわかります。これは、NADAC Dのシールドと回路設計が、その高周波ノイズを問題なく処理できるという自信の表れでもあります。

音質について

前置きが長くなりましたが、音質について聴いた印象を述べます。

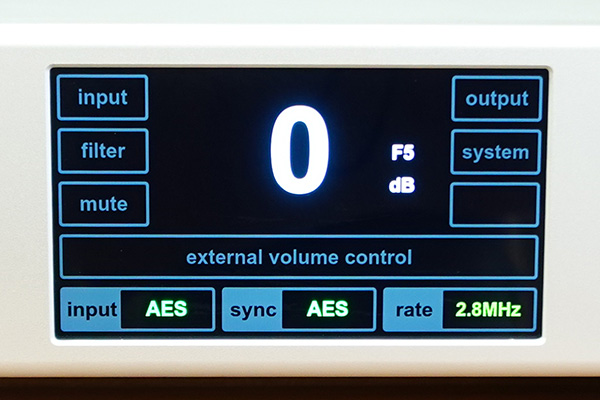

NADAC Dは電源投入後、2分くらいウォームアップに入ります(その間は操作できません)。

その後、インジゲーターでウォームアップの状態がわかるようになっており、DACはおおよそ30分くらい、クロックは3時間くらいでSTABLE表示に変わります。

この記事を書いている時点で、電源投入後数日経過しておりますが、最初の印象と比べてもかなり良くなりましたので、ある程度のウォームアップが必要なようです。

再生はRoon Serverとして、Ediscreation BACH JP MODELを使用し、USB A to Cで接続。

USBケーブルは標準で付属予定のNordostが間に合わず、ありきたりのPC用のケーブルです。

(NordostのUSB A to Cも後日お借りしたので、途中からケーブルは変えています。)

スピーカーは、WilsonのThe WATT/PUPPYと、MAGICO M2、YG Hailey3.2を使い、アンプもいくつかの組み合わせで比較しました。

まず、最初に聴いて感じたのは、音がとても濃いです。

研ぎ澄まされた超絶解像度が高いというタイプではなく、とても自然に音楽が展開します。弱音の情報量がとても多く、音数の多さが音の厚みにつながっているとも感じます。

多くの音が重なったときに、他製品だとスポイルされてしまう部分も良く表現できています。

輪郭がくっきりとしたメリハリのある音は、一聴すると解像度が高いように感じられることもありますが、自然界の音にはそのようなエッジはありません。NADAC Dの音は連続的な滑らかで自然な音だと思います。

高性能の現代アナログプレーヤーの音に近い部分があるかもしれません。

旧NADACと比較すると、旧NADACのほうが素っ気なくて業務用の音作りだったと感じます。

やや線は細いですが、響きが自然で、音源の良し悪しが素直に把握しやすいと感じて気に入っていました。

新NADAC Dの音のほうが磨かれたような滑らかな質感を感じます。

また、旧NADACが、やや腰高に感じたエネルギーバランスであったのに対して、重心が下がり厚みがあります。

また、DSD音源でも、PCMマスターで編集したものと、DSDマスターの差が分かりやすいように感じました。今まで「DSD音源の音はこうだよね」と認識していた作品の中でも印象が大きく変わる作品がありました。

録音されたオリジナルのフォーマットと、そうでないフォーマットの違いがわかりやすいという海外評を見かけましたが、確かに他製品よりも分かりやすいです。

PCM音源に関しては、フィルターが選択でき、ある程度の音質変化を楽しむことができます。

試聴は基本的にクロックをつないでずっと聴いていました。

クロックの効果を確かめるために、何度かあり・なしの比較も行いました。

クロックがないと、あるときと比べて若干音がカサつくような印象を受けます。このクロックも解像度感を出すような分かりやすい変化ではありませんが、確実に音の質感が上がります。

個人的な感覚としては、クロックとセットの音を100点とすると、DAC単体の音が85点くらいです。

(クロックケーブルはヨルマデザインのJORMA DIGITALを使用)

静かな環境で、音数が多い音源でじっくりと製品を聴いてほしいです。

派手で分かりやすい音ではないので、環境によって良さが伝わりにくいかもしれません。

本物志向のサウンドです。

気になるお客様はお気軽にご相談ください。

NADAC D

NADAC C

ブログ

ブログ U-AUDIO TOP

U-AUDIO TOP