B&W 705シリーズのSignature版を聴くのは705S2 Signature以来久々でしたが、705S3 Signatureの音は大きく変化し、技術的にも細かい点で刷新されているようです。

B&Wらしいデザインのメインキャビネットから分離されたツィーターセクションは、アルミ削り出しの共振防止が図られたハウジングで、より長いチューブローディング・システムとなり、高音域をさらに自由で開放的なものにしています。このコンパクトなエンクロージャは、ウーファー振幅によるキャビネットの振動やバッフル効果減少させ、空間性の表現や中高域の開放感を生みます。 ツィーター・ドームの背圧は内部に吸収材が充填された拡張チューブローディングシステムに放射され、キャビネットのカラーレーションを排して空気中に音を自然放射させます。

「デカップリング・カーボンドーム・ツイーター」というツィーター部は2つのセクションで構成されており、30ミクロンのアルミニウムドーム表裏の表面をPVD(物理蒸着法)によるカーボンコーティングで補強し、300ミクロンのカーボンリングで裏側からメインドームの形状に合わせて結合させ補強して高剛性を高めています。

共振周波数は47kHzまで引き上げられ、可聴帯域を遥かに超える特性ですが、可聴帯域を超えても可能な限り穏やかに動作するドームを設計できれば、可聴帯域内でも正確に動作する可能性が高くなるだろうという狙いからのようです。

ツイーターグリルは従来のモデルより網の太さや編みこみ形状も改良されたことで開口率があがり、これは一見小さな変更のようですが、20kHzより上の表現力と解像度が向上し、よりオープンで広々としたサウンド展開をもたらします。

銀色のウーファー振動板は、ケブラーコーンをさらに進化させたもので、ピストンモーションモードから連続的に分割共振モードに移行する画期的な「コンティニュアム・コーン」。振動収束が早く音のカラーレーションが非常に少なく、その複合構造によりユニット性能を低下させる挙動の急激な変化を回避します。

ウーファー背面のダンパーも進化しており、含浸樹脂を改良してしなやかさが向上したことでウーファー振幅時のダンパーノイズを低減しています。

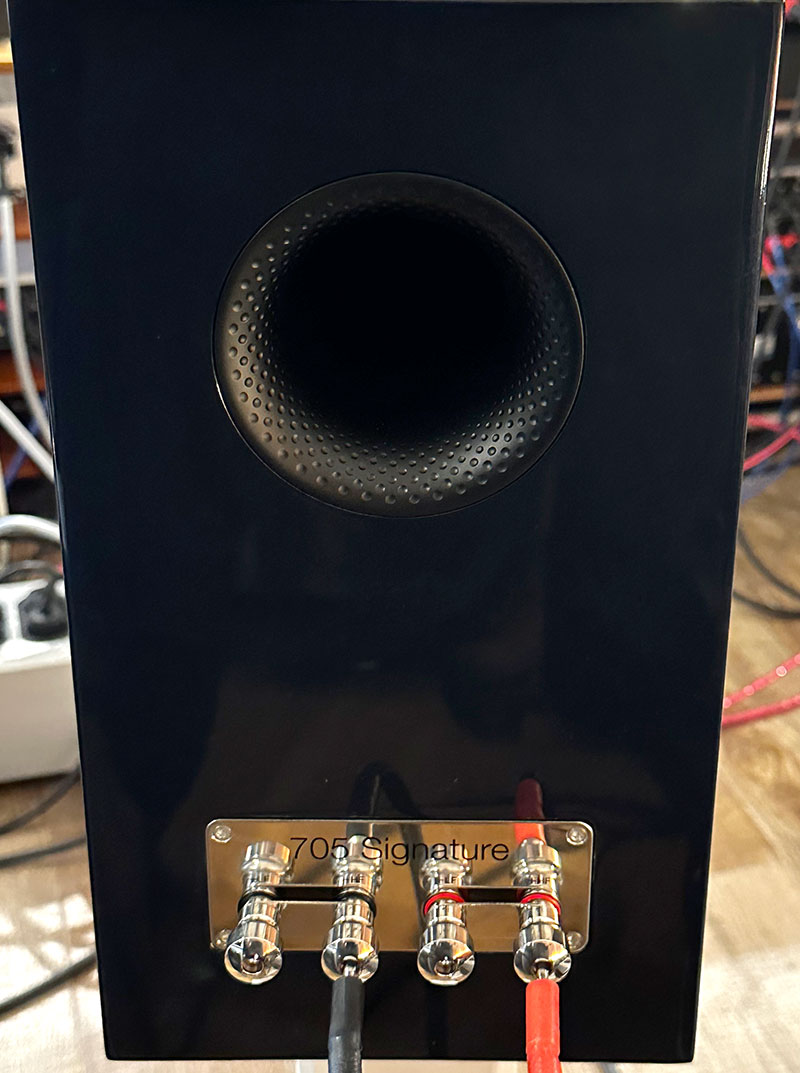

フロントバッフルはわずかに緩やかな弧を描き、音の回り込みによる周波数特性の乱れや、バッフル表面に沿って音が戻ることでドーム自体の一次出力に影響をなくす狙いがみられ、ウーファーユニットの取り付け位置もユニット周縁からバッフルの端までの距離が狭小なのも、そうした音の回析を最小限にするためのようです。

こうしたキャビネットデザインや、ツィーター、ウーファーの取り付け位置の判断については、B&Wが長年にわたりスキャニング振動計を用いて構造物をより詳細に調査をし、そこから得られたデータをもとにCOMSOL Multiphysics という有限要素法で解析した結果からくる設計なのでしょう。

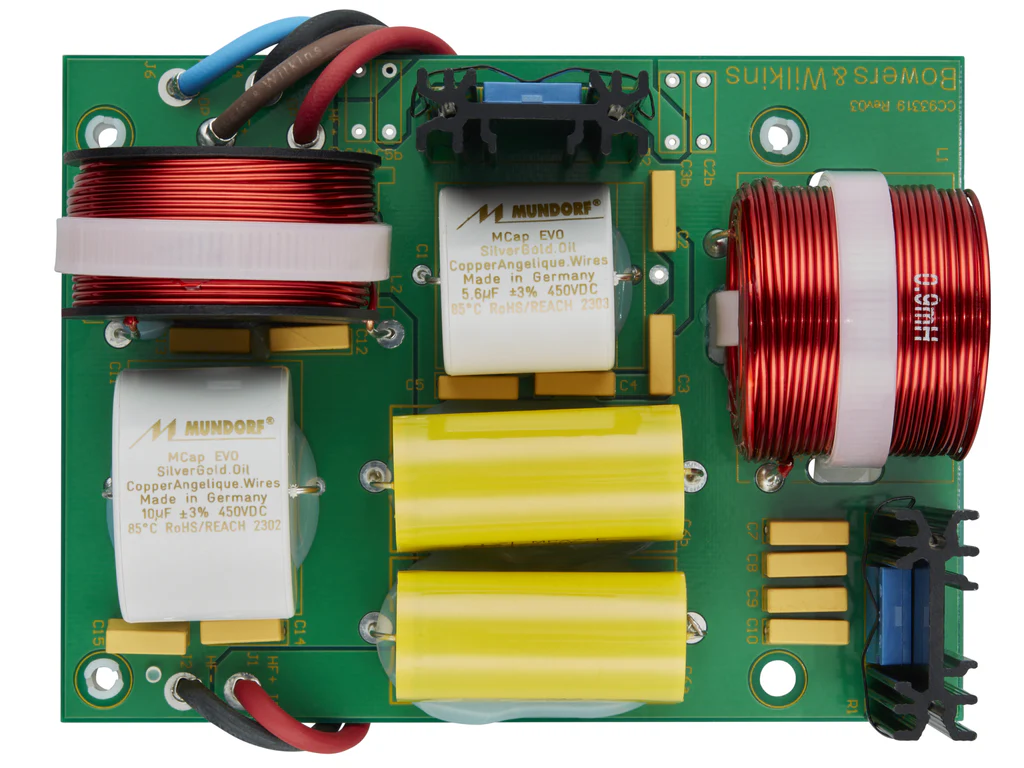

Signatureシリーズのネットワーク回路のツイーター用コンデンサーは、高価なムンドルフ「EVO Silver-Gold Oil」、コンデンサーのリード部分には高品位な銅製「カッパーアンジェリーク・ワイヤーリード」を採用。磁気回路のショートリング素材は銅から銀に変更し、電流歪みを抑え、超高域の特性を向上させています。

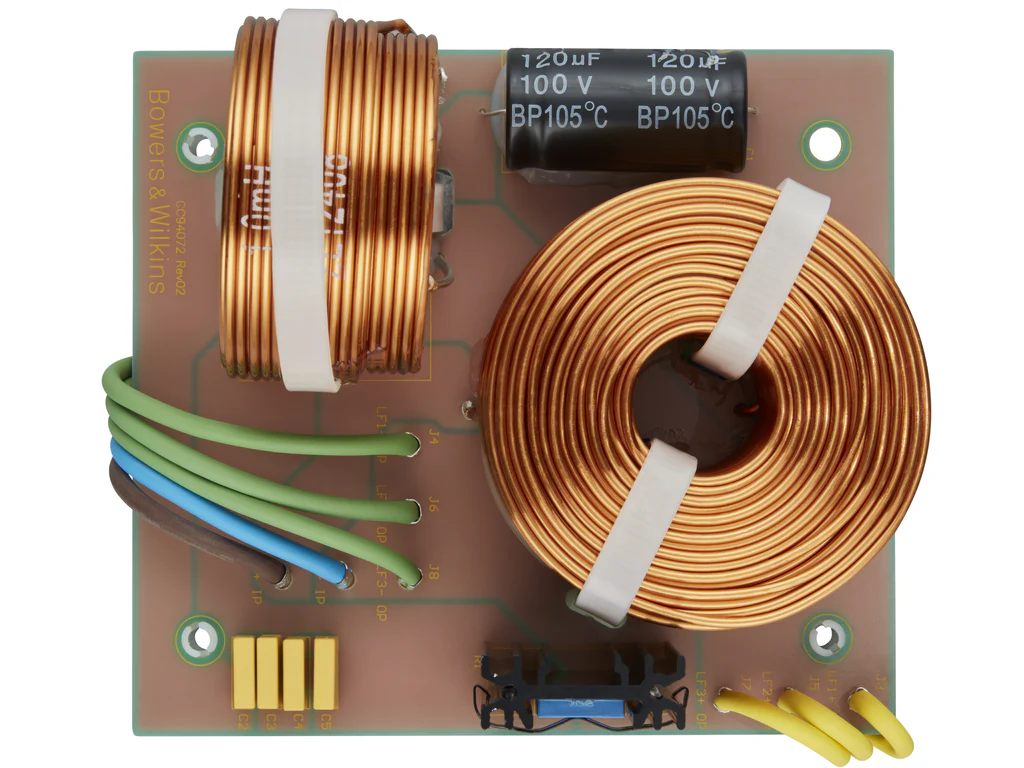

LF用に使っている空芯コイルはチョークコイルをより大型にし、直流抵抗が30~40%低く抑えているとのこと。

以前のモデル705S2 signatureの音を思い出しつつ、一聴して分かったのはウーファー帯域の伸びです。

おそらくウーファーダンパーの改良による効果と思われますが、オーケストラのフォルテッシモ部分などでは、サイズを越えた低音の沈み込み具合を感じさせます。

高域の応答性が早く、高い解像度で音がリニアに飛んできます。さすがに最上グレード800シリーズのダイヤモンドツィーターの質感には及びませんが、このクラスに搭載されているツィーターとしては、ネットワークパーツをしっかり奢って使っているだけのクォリティを感じます。

中域のレスポンスも同様に早く、情報量も多くなっており、ネットークパーツのグレードアップと細部の改良により、前モデルよりはるかに音質の向上がみられます。

狭い部屋想定で近接二アフィールドセッティングにして小音量で聴いてもバランスは崩れず、反対に広めの部屋想定で左右感を贅沢に取り、少し大きめのエアボリュームで鳴らしても良いという点は上位800シリーズと同じ傾向です。

この価格レンジでより高解像度で高レスポンスなサウンドを求め、しっかり物流投入された製品作りを重視する方には、オススメできる仕上がりになっていると思います。

ブログ

ブログ U-AUDIO TOP

U-AUDIO TOP